11月13日は「うるしの日」

「うるしの日」とは?

11月13日は「うるしの日」。1985年(昭和60年)に日本漆工芸協会が制定した記念日です。日本の伝統工芸である「漆(うるし)」の魅力や価値を広く知ってもらうことを目的としています。

由来と歴史

この日は、平安時代に文徳天皇の第一皇子である惟喬(これたか)親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠し、満願の日である11月13日に菩薩から漆の製法を授かったという伝説に由来しています。古くから漆に携わる職人たちにとって特別な日とされ、親方が弟子や職人に酒や菓子を振る舞い、労をねぎらう習慣もありました。

漆とは何か??

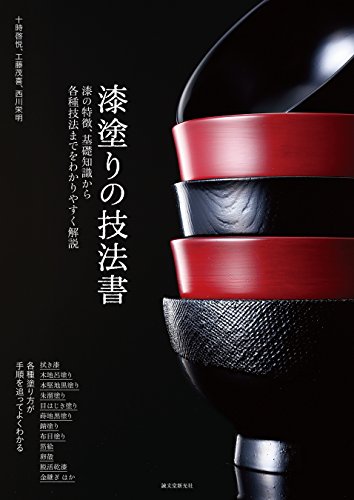

漆(うるし)は、ウルシ科の漆の木から採取される樹液を加工して作られる天然の樹脂塗料で、主成分はウルシオールです。古代から塗料や接着剤として利用され、特に食器や家具に塗られる「漆器」は、日本の代表的な伝統工芸品として高い評価を受けています。

漆には「麗し(うるわし)」や「潤し(うるおし)」に由来するという説があり、光沢のある黒や深みのある朱の美しさは、まさに日本の美意識を象徴しています。

漆の特徴と魅力

漆は非常に強靭で、熱や湿気、酸、アルカリにも強く、さらには防腐や防虫効果もあるため、食器や家具に最適です。その一方で、紫外線に弱く、極度の乾燥状態に置くとひび割れや剥離が起こるといった性質もあります。

工芸の世界では、石川県の輪島塗や京都の京漆器が特に有名です。さらに、竹細工に漆を塗り固める「籃胎(らんたい)」や、厚く塗り重ねた漆を彫刻する「彫漆(ちょうしつ)」など、多彩な技法が受け継がれています。

輪島塗 |

京漆器 |

まとめ

11月13日の「うるしの日」は、漆工芸の伝統と美を未来に伝える大切な記念日です。古代から受け継がれてきた漆は、食器や家具といった生活道具を美しく彩るだけでなく、耐久性や実用性にも優れています。その背景には、平安時代の伝説から始まる信仰や文化、そして職人たちの技と誇りが息づいています。漆器を手にしたとき、その艶やかさの奥に隠された歴史と伝統を感じることができるでしょう。

「漆の艶は千年を超えて輝く、日本の美そのものです!ですけども!!私には違いが分かりません。」